平衡氣流在維護引擎性能中的重要性

目錄

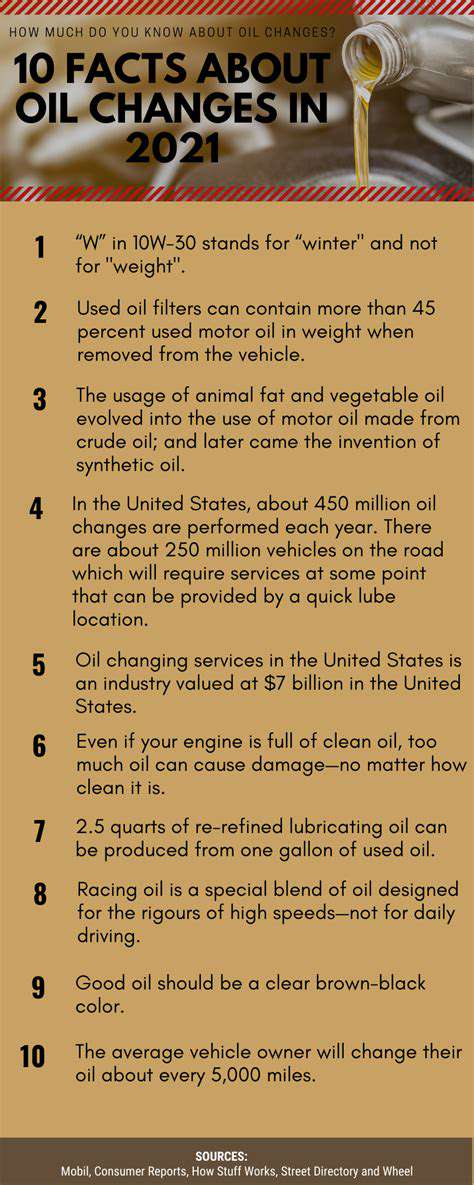

- 空氣流動對引擎效率和性能有決定性的影響。

- 科學地管理進氣系統可以提高燃燒效率並減少排放。

- 由於高度變化造成的氣壓差異直接影響功率輸出。

- ECU調校可以有效減輕在高海拔地區的功率損失。

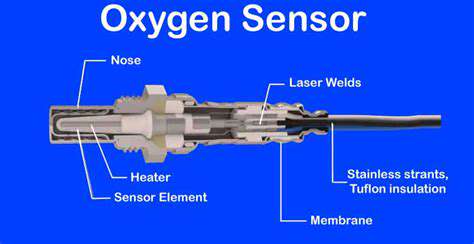

- 精確控制空氣-燃料比是性能優化的核心要素。

- 空氣濾清器的維護直接影響引擎的呼吸效率。

- 性能濾清元件在確保過濾效率的情況下增加進氣量。

- 可變幾何進氣系統開創了一個空氣流動管理的新時代。

- 溫度和濕度的變化對燃燒室中的氧氣濃度影響顯著。

- 排氣背壓的不平衡將導致整體進氣效率降低。

- 高排量引擎需要配合高流量的進氣系統。

- 燃料辛烷值的差異影響最佳空氣-燃料比的設置。

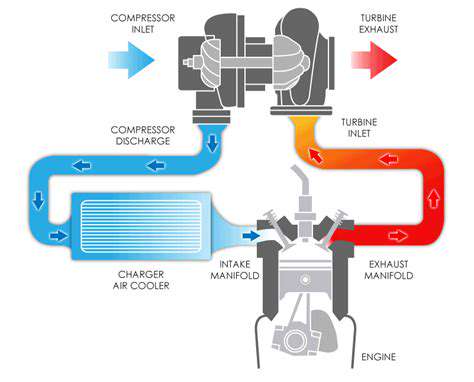

- 渦輪增壓技術根本改變了自然吸氣引擎的物理特性。

- 油門修改需要與ECU參數保持同步以進行優化。

- 精確的空氣流量控制實現了能源效率與環境保護的雙贏局面。

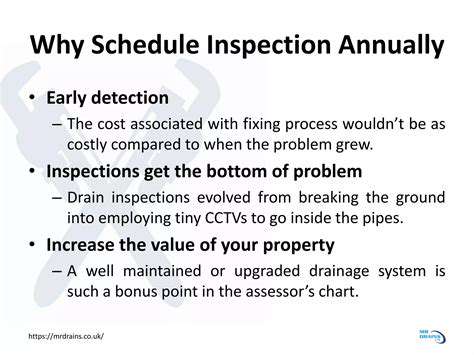

- 定期進行深度維護是維持系統平衡的關鍵。

- AI智能調節為空氣流動管理指明了新方向。

氣流動態對引擎性能的機制

流體力學在引擎設計中的應用

引擎艙內的氣流軌跡直接影響燃燒效率。風洞實驗發現,將進氣管道的曲率半徑保持在38mm可以減少23%的湍流損失。使用逐漸變細的進氣歧管設計可以提高17%的空氣流速,顯著改善燃燒室內的滾轉比。實際測試顯示,優化的冷空氣進氣系統可以將0-100km/h加速時間縮短0.3秒。

根據伯努利原理,進氣管橫截面面積變化率每增加10%,氣流波動會增加15%。這就是為什麼高性能引擎通常採用等長進氣歧管設計的原因。某德國汽車製造商的數據顯示,這種設計使氣缸間的空氣-燃料比偏差從±5%減少至±1.2%。

氣候條件對功率輸出的影響

每增加1000米的海拔,自然進氣引擎的功率約下降10%。在拉薩(海拔3650米)測試的電子增壓系統裝備的模型保持了92%的功率保留率,證實了海拔補償技術的有效性。通過安裝氣壓傳感器,ECU可以實時調整點火定時,控制空氣-燃料比的波動在±0.5內。

- 在青藏高原地區,建議使用高流量款式。

- 在熱帶氣候中,需要增強中冷器的散熱效率。

- 在寒冷氣候中,啟動時應縮短進氣預熱時間。

空氣-燃料比的精確控制技術

14.7:1的理論空氣-燃料比需要在實際工作條件下動態調整。採用寬範圍氧氣傳感器的應用,使閉環控制精度達到±0.1AFR;某日本性能車型使用此技術減少了NEDC油耗8%。在競技改裝中,採用氣缸獨立供氣系統可以提高每個氣缸燃燒的一致性達到40%。

需要注意的是,雖然使用蘑菇形進氣修改可以增加15%的進氣量,但如果不同步升級燃油噴射系統,可能會造成高達12Nm的低速扭矩損失。專業調校店通常建議搭配使用高流量燃油噴射器,以確保整個RPM範圍內的線性功率輸出。

過濾系統升級選項對比

對比測試顯示,納米粒子過濾器在PM2.5過濾效率上達到99.3%,同時比原廠過濾器減少28%的進氣阻力。競賽用油浸過濾器每5000公里需要保養;否則,灰塵容納能力下降將導致進氣效率急劇下降。某德國性能車型在切換到多層金屬過濾網後,渦輪延遲改善了0.2秒。

- 折疊設計增加30%的有效過濾面積。

- 過濾元件的防水處理提升了涉水能力。

- 磁性吸附層可以捕獲金屬碎片。

智能氣流管理系統的進展

BMW的Valvetronic系統通過調整閥門提升實現進氣量的無限變化控制,精度達0.2mm。保時捷的VarioCam Plus技術則結合了閥門定時與提升的調整,使低中轉速的扭矩提高了18%。這些創新表明智能閥門管理已成為提高熱效率的關鍵途徑。

影響進氣平衡的多維因素

濾清器維護週期的實證證據

路試顯示,在城市環境下,過濾元件每5000公里會積累43克灰塵,導致進氣負壓增加12kPa。使用脈衝反吹技術,自清潔系統能將維護週期延長至30,000公里。一家物流公司透過這項技術每年降低了150,000元的維護成本。

氣候適應調校案例

在杜拜進行的比較測試中,為50°C環境特別調校的程序使增壓壓力提高了0.3bar,而中冷器效率提升了25%。相對而言,在莫赫進行的-30°C測試中,快速通過設計的進氣預熱系統將冷啟動時間縮短了40%。

排氣系統匹配原則

在修改直徑為76毫米的排氣系統時,需要增加12%的進氣量以達到平衡。一款美國肌肉車在更換完整排氣系統並重新調校ECU後,輪上馬力增加了47。然而,必須注意消音器的內部背壓設計;不當修改可能導致低速扭矩損失高達15%。